商鞅徙木立信的历史典故

秦孝公三年(前359),商鞅被任命为左庶长,施行变法。

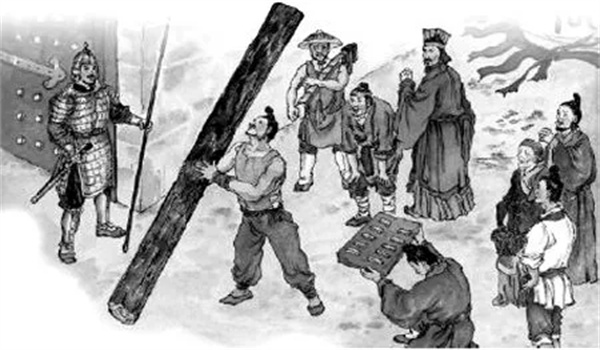

为了保证新法在百姓中顺利施行,商鞅认为必须取信于民。为了取信于民,商鞅在秦国国都南门立了一根三丈长的木头,下令说,只要有人搬木头到北门,国家赏赐十金作为报酬。

百姓初时并不相信。很多百姓站在城门外观望,不知商鞅葫芦里卖的什么药。观望者越来越多,却仍无人向前搬动木头,商鞅增加赏金到五十金。

重赏之下必有勇夫,赏金加到五十金后,百姓人头攒动,三三五五,交头低声商议,跃跃欲试,但仍无人敢出来搬木头。就在大家议论纷纷的时候,人群里终于走出一个人,他说:“让我来试试。”说着他就把木头扛起来,将其搬到了北门。商鞅果真派人赏给那个扛木头的人五十两黄金。

这件事传开后,在秦国引起了轰动。老百姓都相信左庶长商鞅是个言而有信的人。城门立木,只为取信于民。商鞅通过此事就是想告诉百姓,让他们相信朝廷。凡是朝廷颁发的诏令,一定言而有信,不问身份尊卑,对有功者必赏,对违法者必罚。

得到百姓的支持后,商鞅开始正式变法。商鞅一生一共主持了两次变法,第一次变法有三大作用:第一,强调发展生产,增强国力,这体现在鼓励农耕政策上;第二,强调建立军功,提升军人的社会地位,这是战争方略;第三,强调维持社会稳定,杜绝犯罪,这是以严刑峻法的方式稳定社会秩序。

从变法的内容来看,变法处罚严苛,容易引起百姓不满。新法实施了一年多,百姓怨声载道,仅国都就有一千多人非议新法。商鞅声威凛然,但也不敢轻易触动众怒,正当商鞅为新法的推行而焦虑时,太子触犯了新法。

城门立木树立了改革的信誉,商鞅需要再次惩罚高官,树立新法的威信。触犯新法的是太子,太子是未来的国君,不能轻易施加刑罚。但是,如果不惩罚太子,就不能树立新法的威信。商鞅采取了折中的办法,处罚了太子的两位老师公子虔和公孙贾。

太子的老师遭到商鞅处罚,太子自然痛恨商鞅,同时百姓和官员也因此事见识了商鞅的威严,再没人敢非议和阻碍新法,新法顺利地推行开来。

经过第一次变法,秦国走上了富强之路。国家虽然富强,但社会仍处在高压政策之下,百姓很忌惮连坐法。生活在秦国,百姓必须事事小心,处处留神,不能说错话更不能做错事,仿佛头顶悬有一柄利剑。

经过几年的改革,原先非议新法的人获得利益后,开始鼓吹新法。商鞅听闻后,认为那些人会扰乱教化,于是将他们迁移到周边小城。

商鞅变法得到了秦孝公的大力支持,因此他能够大刀阔斧地改革。作为改革家,商鞅十分刚毅,敢想敢做,所以在推进改革的过程中触犯了很多人的利益。树敌太多注定了商鞅的悲剧结局。