1911年武昌起义的爆发和清王朝的最后灭亡

宣统三年(1911),清廷颁布了“铁路国有”法案,宣布将此前商办的所有铁道收归国有。这激起了民众的不满,四川很快成立了保路同志会,并掀起了骚乱。

清廷为了镇压保路风潮,派遣原本驻扎在武昌的渝汉铁路督办、钦差大臣端方率兵入川。这样一来,湖北的清军力量顿时削弱。

两湖地区的革命团体文学社和共进会见此良机,便准备在武昌和长沙联合举行起义。在同盟会的协调下,两个团体的代表在武昌召开会议,初步定于10月6日中秋节那天于武昌和长沙同时起义。

然而,就在会议召开的当天,新军八镇炮兵三营的几个士兵因为退伍,和大家吃喝,饮酒行令,结果与执勤的排长发生了争执,事情越闹越大,士兵发生了哗变,直到马队前来镇压方才平息。

因为这一事件,湖广总督瑞潋担心革命党人趁机作乱,因此宣布八月十五不放假,并且全城戒严,新军官兵一律禁足不得外出,并禁止携带弹药。

在这种情况下,革命党人的起义计划自然不能实行,另外由于湖南方面也没有准备充分,因此又延期十天,重新定于10月16日发动起义。

不过,一件意外事情发生了。10月9日,共进会领导人在汉口俄租界秘密制造炸弹时不慎引起爆炸,被闻声而至的俄国巡捕发现,拘捕多名革命党人,并搜出革命党人花名册与起义文告。

俄国方面当即通知了瑞徵。如临大敌的瑞潋立刻下令全城戒严搜捕革命党人。受此打击,文学社领导人当即决定提前发动起义,但由于计划临时更改,起义各方无法联络,只好再次宣告推后进行。

与此同时,瑞徵却在城内指挥军警大肆捕杀参与起义的新军官兵。到10月10日,起义的领导人已有多名牺牲,眼看起义又一次要遭到失败了。

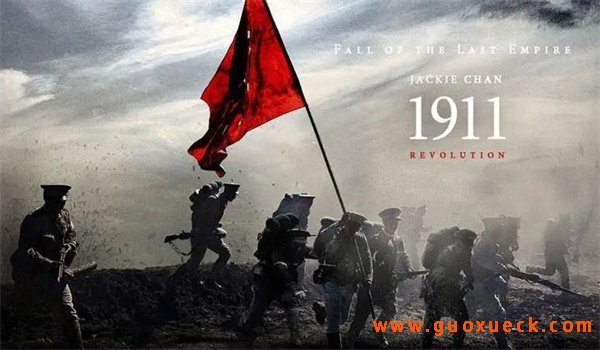

这时,新军士兵们决心自行发动起义。10月10日晚,武昌北门外,第二十一混成协炮十一营辎重队士兵李鹏升,首先点燃了草料库,举火为号,同情革命的新军士兵们纷纷响应。

经过一夜的激战,起义的新军士兵占领了武昌城。汉口、汉阳随即闻风而动,发动起义。10月12日,武汉三镇全部为起义军所掌握。起义士兵迅速成立了中华民国军政府鄂军都督府,改国号为中华民国,一个新的政权成立了。

惊慌不已的清政府连忙调集北洋陆军前往镇压。这时候,听闻革命成功喜讯的黄兴等人连忙赶到武昌。双方在汉口和汉阳展开了激烈的争夺,战斗持续了四十一天,史称“阳夏保卫战”。

虽然最终汉口和汉阳重新被清军夺回,但在这四十一天中,湖南、广东等十五个省份纷纷通电起义,宣布拥护共和。在清政府所谓的关内十八省中,只有甘肃、河南、直隶、山东四省效忠清朝。

这时候,束手无策的摄政王载沣想到了袁世凯。不得已,他只好请袁世凯回来主持大局。1911年(宣统三年)11月1日,“皇族内阁”解散,袁世凯任内阁总理大臣。

袁世凯一方面命令北洋新军保持对革命军的压力,另一方面又联络英国公使朱尔典从中斡旋议和之事。在袁世凯的计谋之下,同盟会最终与袁世凯派出的议和代表达成了共识。双方答应由袁世凯劝说清帝退位,而以支持袁世凯担任中华民国大总统为交换条件。

此时的摄政王载沣和隆裕皇太后已经完全做不得主,虽然他们对袁世凯出尔反尔的行为切齿痛恨,但也无可奈何。1912年2月12日,隆裕皇太后宣布接受南京参议院通过的《清室优待条件》,并发布《逊位诏书》,在诏书中宣布宣统退位,并委托袁世凯组织临时政府。从这一刻起,大清帝国走到了历史的尽头。