盛世下的阴影——元朝的民族压迫制度

元朝一诞生,便形成了一个独特的以民族为界线划分的等级社会阶级,这种层级的划分显然不再是传统中国简单的君臣父子与贫富贵贱了,而是以蒙古人为中心的种族区分。

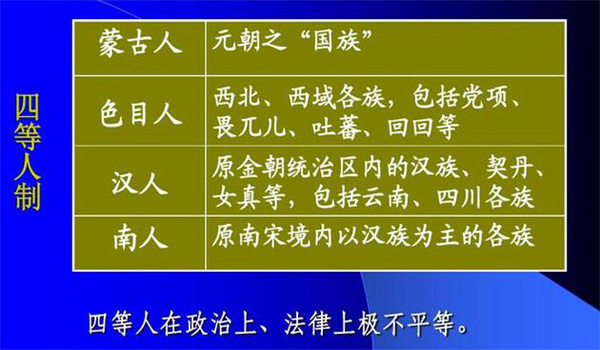

这种制度大体是根据归附蒙古征服者的时间先后建立的,先归附者其政治、法律地位较高,后归附者则较低。最高一等是蒙古人,第二等则是由西域多族人构成的色目人,第三等才是汉人,而南宋灭亡以后生活在原南宋疆域内的汉人和其他民族的人民,则处在第四等位置上。

由此可见,如果李清照这样的女词人,或是辛弃疾这样的大才子再迟生几十年,也都成为元朝最下等的一类人了。

元朝之所以对人民实行严格的等级制度,完全是为了统治阶级的统治需求。对此,蒙思明先生有深刻的论述:

盖蒙古之征服中国也,由于内地政治之腐朽与分裂;既征服中国之后,又因土地广漠,文化杂糅,限于西北诸王之反对与统一局面之维持,而不能尽情汉化,以消灭种族之界域。则其唯一之政唯在百端防闲,削减被征服者之反抗能力,以保持其既得权利而已……蒙古人果何爱于色目人,而必使之高于汉人、南人?又何爱于汉人,而必使之高于南人乎?是则欲造成相互牵制之局,以从中取利者耳。

这四个等级的人在政治待遇和法律上都有严格的区分,对蒙古、色目人特别优厚,对汉人和南人则百般歧视。

如在各级统治机构中,正职一律由蒙古人担任,汉人、南人只能担任副职。终元之世,担任中书省左右丞相的汉人只有为蒙古统治者立下过赫赫战功的史天泽和贺惟一;掌握军机大权的枢密院长官知枢密院事、同知枢密院事,掌监察大权的御史台长官御史大夫,则没有一个汉人官员担任过。

在地方各级机构中,掌握实际权力的达鲁花赤一职,只能由蒙古人和色目人担任,汉人任总管,回回任同知,并三令五申严禁汉人、南人、契丹人、女真人等出任达鲁花赤。

由于元代实行严格的等级制度,因此始终存在较严重的民族歧视与压迫,对于广大汉族文人来说,这是一个无出路而苦闷的时代。汉族文人或者做不了官,或者只能做小官,就是那些地位较高的也只能做一些没有实权的如翰林学士之类的官。

无奈之下,汉人只好“由刀笔吏得官”,而这最是文人所不屑为的。文人的地位在元朝一落千丈,汉族文人对此充满失望与怨愤的情绪是必然的。不要说白衣文士由此失去了晋身之阶而不满,就是那些做了高官的汉族文士,由于受到蒙古贵族的排挤,心情也是不愉快的。

如替元朝出了不少力的许衡,临死之前对他的儿子说:“我平生为虚名所累,竟不能辞官,死后慎勿请谥立碑也。”位高如许衡者都发出这样的感叹,何况那些籍籍无名的文士呢?

皇庆二年(1313)元朝恢复科举考试后,在考试科目上规定蒙古人、色目人考两场,而汉人、南人则需考三场,考题难易也有差别。

虽然赴试的汉人、南人士子的人数远在蒙古人、色目人之上,但录取的名额却是按四个等级平均分配。在录取的名次排列上,明令规定汉人不得进入前三名,蒙古人一旦及第即委任六品官,而其他等级则递降一阶。

科举考试中的民族政策,极大限制了本来具有文化优势的汉族知识分子通过科举得到参政机会的可能,使元朝成为隋唐以来科举选士、选官对任官制度影响最小的一个时期,同时也给学风、政风造成了相当消极的影响。

在这样一种生存状态下,文人多的是沉沦感和与统治者的对立感,继而引发了两种不同的生活态度:避世与玩世。前者遁入山林,后者步入市井。如刘因曾受征入朝,不久便以母病辞归,再召便固辞不就,以至忽必烈感慨说:“古有所谓不召之臣,其斯人之徒欤?”

但文人始终是文人,他们心中修身齐家治国平天下的理想是根深蒂固的,所以元代文人所崇尚的隐逸精神、浪子风流只是表面现象,他们的内心其实是被矛盾所控制的。