我国封建时代地方行政机构的演变过程(2)

金承辽制,亦有五京,为上京会宁府(黑龙江阿城南),中都大兴府(北京市),东京辽阳府,西京大同府,南京开封府。金创设之初,皇帝驻于上京,破灭北宋后,驻于大兴府,海陵王之后,即迁都于开封了。五京长官称某京留守本府府尹兼本路兵马都总管,实施着兵民合一的军事统治的体制。

元朝创建了行省制度,这在中国地方行政史上是一项意义深远的改革。行省是行中书省的简称,是中央中书省的派出机构,元代全国除。腹里”地区外,分为11行省。行省长官称丞相,多由蒙古亲王,贵族充当。丞相之下有平章,右,左丞、参知政事等官。行省之下,设路,府、州,县四级地方行政机关,长官分别为总管、知府(府尹)、知州(州尹),县尹,路,府、州的主要属官是同知、判官等。实际上,尽管有明文规定,但行省所辖大多仅路、府(或州)、县三级,唯一四级全置的地区是元首都所在的“腹里”。

“腹里”,大致包括现在的京,津,冀和鲁、晋,内蒙的部分地区,这一片广袤的土地由中央的中书省直接治理。元代的中书省不仅是全国政务中枢,而且还具有地方政府的效能,这不能不说是一比较特殊的制度。

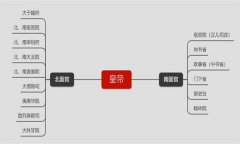

明太祖在废了中央的中书省之后,又废除了地方上的行中书省,改设承宣布政使司,简称布司或藩司。全国计有13布政使司,但习惯上仍称之为省。布司置左、右布政使各一员,俗称藩台,下设左、右参政和左、右参议等官。布司主管一省之民政与财政,为一省的最高行政机关。

省之下设府,县两级地方机构,州也同时存在。州分为两种:一称直隶州,与府同级,直隶于省,一称散州,与县周级,隶于府。府的主要官职有知府、同知,通判、推官等。.i匕京、南京二都称顺天府和应天府,置府尹,府丞,治中、通判、推官等职。州的主要官职有知州、同知、判官等。

清初有18省。明之南、北直隶分成安徽、江苏、直隶三省。省置布政使司,司有使一人,唯江苏省为财赋所出,故置两布政使,一在江宁(南京),一在苏州,以便于搜括。沿明制置提刑按察使司掌一省司法,但都指挥使司废而不置。

省下设道。明代道只是监察区,清代道则为行政区,亦分为守道和巡道,但不再以布,按两司官员为之长,而是专有其职,后统称为道员的就是。守道掌钱谷政务,巡道掌司法案件。

道下为府。北京仍称顺天府,盛京(沈阳)称奉天府,官职与明同,但少推官而已。

州仍分为直隶州,散州。与明不同者唯将同知、通判改称州同,州判而已。清还有与州类似的厅,多在边地,亦分为直隶厅、散厅,长官称同知或通判。

清末地方官制变化不大,省级机关中,布政使司仍保留,按察使司改为提法使司,增设提学使司统辖全省学务,交涉使司掌管公众交涉事务,巡警道负责全省巡警,消防,户籍、营缮、卫生事务,劝业道掌全省农工商业及交通,驿传事务。

以上所述,就是历代京师建置及县以上地方行政机构的演变大势。总起来说,县上机构的演变过程大概是这样的;两汉郡国,魏晋以下则州,隋唐而后,州乃固定为县上机构。

另外,唐道、宋路,元省,一脉相承而去,同时还有府,军。监、厅渚名目。随着县上机构的不断变化,地方行政体制也变幻不定,汉代行郡县两级制,魏晋南北朝州、郡、县三级制,隋唐两宋复归州县两级,但亦曾短时期出现道(路),州县三级制,元行省,路、府,州,县五级。明则省,府(州),县三级,清则省、道、府(州、厅)、县(厅)四级,呈现出多重控制的发展趋势。控制的层次越多,也正说明封建统治秩序是越来越不稳固了。