八股文是一种怎样的文体?

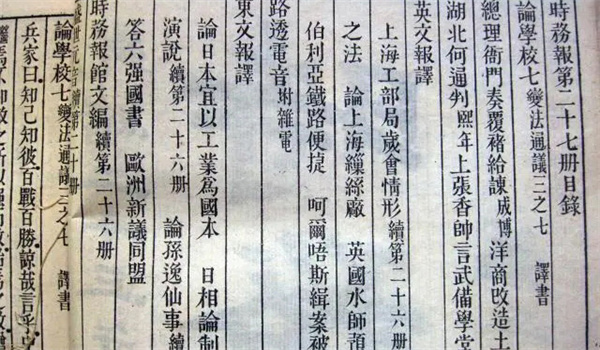

八股文是明清科举考试的一种文体,也称制义、制艺、时文、八比文。

八股文章就四书五经取题,内容须用古人的语气,不允许自由发挥,而句子的长短、字的繁简、声调高低等也都要相对成文,字数也有限制。

八股文的形式,最早可溯源于唐朝的“帖括”。所谓“帖括”,就是概括地默写某一种经书的注解。唐代虽以诗、赋取士,但并未完全废除读“经”。

宋代自王安石秉政,以“经义”试士,学子任治一经,考试时发挥“经义”为文字,这不同于唐代专重记忆注疏原文,考试概括来书写答案的“帖经”,而是发挥对经文意义的理解来写文,因而名为“经义”。

元代考试,用“经义”“经疑”为题述文,出题范围,限制在《大学》《中庸》《论语》《孟子》四书中。这就是最早的八股文雏形了。

明代朱元璋洪武三年,诏定科举法,应试文仿宋“经义”。成化年间,经多名大臣提倡,逐渐形成比较严格固定的八股文格式,八股文的格律形式就此形成了。

八股文就是指文章的八个部分,文体有固定格式:由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股八部分组成,题目一律出自四书五经中的原文。后四个部分每部分有两股排比对偶的文字,合起来共八股。

八股取士为科举考试的量才提供了便利,但也造成了文风呆板,内容空洞,形式僵化的问题。

光绪二十八年(1902年),清政府宣布停止科举考试使用八股。1904年,清政府举行了最后一次科举,翌年起废除。