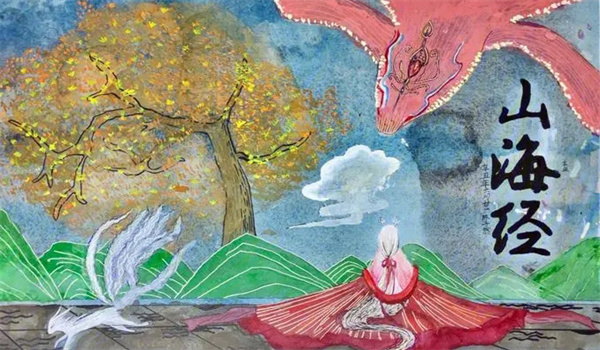

《山海经》主要内容是什么 具有怎样的文学价值

《山海经》是中国志怪古籍,大约是战国中后期到汉代初中期的楚国或巴蜀人所作,现代学者也均认为成书并非一时,作者亦非一人。

《山海经》分《山经》和《海经》两大部分,《山经》分为《南山经》《西山经》《北山经》《东山经》《中山经》5个部分,故《山经》又称作《五臧山经》(或作《五藏山经》,臧、藏为古今字)。

《海经》分为《海外经》《海内经》《大荒经》。《海外经》包括《海外南经》《海外西经》《海外北经》《海外东经》四个部分;

《海内经》包括《海内南经》《海内西经》《海内北经》《海内东经》四个部分;

《大荒经》包括《大荒东经》《大荒南经》《大荒西经》《大荒北经》《海内经》五个部分。

《山海经》全书现存十八篇,其余篇章内容早佚。它的内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。同时,它又是一部神话传说集,保留了大量的上古神话,如夸父逐日、精卫填海等,而这些神话故事一定程度上反映着原始文化信息与早期中国的历史、文化精神。

可以说,《山海经》蕴藏着丰富的地理学、神话学、民俗学、科学史、宗教学、民族学、医学等学科的宝贵资料。

就《山海经》的文学价值而言,它包含着丰富的神话思维,对浪漫主义文学创作传统有巨大而深远的影响。

深入地研究神话思维并揭示这种影响,不仅有利于从源头上来探讨浪漫主义文学创作传统形成的深层次影响因素,而且对于弄清各种文学现象形成和发展的规律都有很大帮助。