赋税黄册是什么?赋役黄册名词解释

赋税黄册是明代用来管理户口、征调赋役的重要依据,是明代经济制度的重要内容之一。

明朝建立后,为了保证徭役赋税的征调和避免赋役负担的严重不均,朱元璋着手建立了一套新的比较切实可行的管理制度。

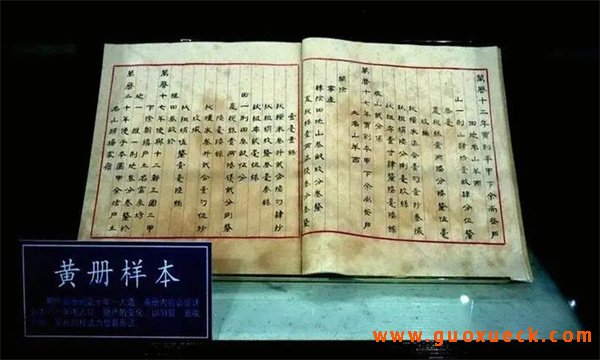

洪武十四年(1381年),明朝政府在洪武三年制定的户帖的基础上,经过长期的户籍调查,在各地编制了赋役黄册。

黄册以户为主,详细登录各户籍贯、人丁(包括丁口的姓名和年龄)、事产(包括田宅和其他财产)及其变动的情况,每隔十年要重新编造一次。

编制时,里长把全里清册供单汇总成册呈报给县,册首有图。鳏、寡、孤、独者附在册后,不派徭役,称为畸零户。每县根据各里送来的清册供单,编造本县户口总册送府。府和布政使司也依此层层造册,最后上报户部。

因送给户部的户口总册封面用黄纸装裱,故称黄册。又因黄册上所登记的人丁和资产是政府征派赋役的依据,故称“赋税黄册”。

那么,赋役黄册是根据怎样的理念而制定的呢?明朝的开国皇帝、也是明代黄册的制定者朱元璋曾说:

“为吾民者当知其分,田赋、力役出以供上者,乃其分也。”即朱元璋认为,田赋、力役出以供上者,乃是大明帝国臣民的本分,是天经地义的事。

他又说:“民有田则有租,有身则有役,历代相承,皆循其旧。”可以说,“有田则有租,有身则有役”,这就是朱元璋制定赋役制度的基本思想。

而当时的臣民们也是这样认为的:“为王之民,执民之役,分也。”“夫莫非王臣,天地之大分也;以籍为定,国家之永制也。今闾阎之民,有一不服庸调者乎?”“以一代之民人,养一代之君上,古今之通义也。”